Dans la série

Crayon Physics Deluxe sa mère,

nous vous présentons...

Crayon Physics Deluxe sa mère,

nous vous présentons...

Oyé oyé, populace qui a daigné cliquer sur le lien (inconscients que vous êtes...). Pour vous faire entrer dans le meeeeeeeeeerveilleux monde du jeu de gestion, je vous présente le logo qui a rapporté tant de pognon (avant de faire faillite, évidemment, sinon c'est pas drôle) :

Ouep, une grenouille... Retiens la leçon, toi qui veut faire du fric (et faillite).

Le jeu de gestion, c'est un type de jeu - comme les genres au cinéma. Y a des réalisateurs qui aiment bien faire que des westerns, et bien y a des créateurs de jeu qui aiment bien faire que des jeux de gestion - c'est aussi simple que ça. Mais, me demandez-vous ébahis, qu'est-ce qu'un jeu de gestion ?

« Le jeu de gestion est un type de jeu de stratégie qui met l'accent sur la gestion de ressources limitées dans le but de prospérer plutôt que sur le conflit militaire. Le jeu de gestion concerne le processus, la stratégie du changement, il fait surtout appel oh bordel on y comprend rien à la planification et oblige à concilier les exigences contradictoires de court terme et de long terme voilà là tout le monde a lâché. La progression peut parfois être découpé et en plus y a des fautes en missions mais le gameplay tend souvent à être non-linéaire et sans fin. La plupart se déroule en temps réel. »

(chiant comme une définition Wikipedia, ah BAH TIENS JUSTEMENT !)

Bon, soyons clairs. Soyons Cahu. Parce que c'est très simple.

Le principe est qu'on vous donne à gérer n'importe quoi : une fourmilière, une réserve naturelle, un hôtel, un corps humain, Paris 8, que sais-je. Et quelle que soit cette chose, il faut la faire prospérer. C'est tout. Alors vous vous dites "bon, en fait c'est toujours pareil, on te donne des données (statistiques, tableaux...), une somme d'argent, et après y a plus qu'à changer de décor pour faire un nouveau jeu".

Et ben non.

Parce qu'excuse-moi mais c'est complètement con ce que tu dis : genre dans un western, il suffit de foutre des cow-boys, des indiens, un désert, de vaguement changer les personnages et après c'est toujours le même film ? Non évidemment, c'est qu'un cadre (un genre, quoi) pour faire ressortir des particularités, que dis-je, pour faire ressortir une vision du monde, oui j'ose, une VISION DE L'HUMANITE à travers la façon dont on te fait gérer Paris 8 (ou la fourmilière).

Peter vaut mieux que deux tu l'auras...

Il y a trois grands messieurs dans l'Histoire du jeu de gestion (non, pas de femmes, désolé Hélène, mais doit bien exister un festival).

Sid Meier, qui est surtout l'homme d'un jeu, Civilization, et de ses innombrables suites : c'est un jeu-cathédrale très austère de prime abord, très compliqué, dont il faut apprendre les nombreux codes, mais qui est d'une complexité incroyable.

Will Wright : celui-là vous le connaissez très bien, vu qu'il a fait le jeu le plus vendu au monde, Les Sims. C'est aussi le papa d'un jeu autrement plus important, Sim City (gestion de villes) et du très récent Spore (gestion d'évolution et de sélection naturelle). Ses jeux sont souvent conçus pour faire prendre conscience au joueur des mécanismes de son propre environnement, en lui imposant d'un coup l'exhaustivité des actions possibles, et en opérant un pas de recul (spatial, temporel) pour laisser entrevoir l'aspect mathématique du quotidien de chacun. Des jeux souvent un poil cyniques/désabusés (voir le côté volontiers acide des moyens de parvenir à ses fins et de la médiocrité appuyée des objectifs, dans Les Sims surtout), mais qui ont glissé ces dernières années chez lui vers une obsession de l'éditeur (de personnage, de créature, d'objets...) qui ont phagocyté les jeux eux-mêmes : voir le très bon article sur la déception que fut Spore, finalement méchamment vide, pour la plupart des joueurs.

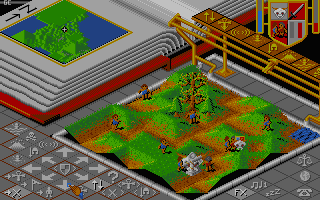

Populous (1989)

C'est le salle gosse de la troupe. La légende dit qu'il a eu une révélation le jour où, dans la forêt, il donna un grand coup de pied dans une fourmilière (décidemment...), contemplant les insectes reconstruire inlassablement l'édifice.

Bref : Molyneux, immédiatement, est célébrissime et adulé. De son jeune studio, Bullfrog, il sort en effet un jeu pour le moins ambitieux : Populous, simulateur de... Dieu. Au moins ça y allait direct. Quel rapport avec le coup de pied dans la fourmilière, me direz-vous ?

Et bien parce que, surprise, ce jeu où l'on devrait encore plus qu'ailleurs pouvoir tout faire, tout diriger, ne nous laisse grosso-modo qu'un pouvoir (certes très divin) : modeler le terrain. On recule une montagne, on nivelle un colline, on pose une barrière naturelle... Tout le reste (expansion de la civilisation, croisades, châteaux, conquêtes...) se fait quasiment tout seul, par des ordres annexes dont la concrétisation et la réussite restent fonction de ce choix premier et indirect. Notre population, son degré de croyance, ses mouvements... nous n'aurons d'incidence sur tout cela que par la maîtrise de leur contexte: l'action en elle-même n'est ainsi plus la bête application de ce qu'on a ordonné, mais une surprise, évènement et prolongement de notre pensée initiale. C'est la première grande particularité de Molyneux : « le joueur est le maître absolu du jeu sans pour autant en être partie prenante. Il se situe au dessus de ce qui se passe et les éléments qu'il contrôle sont dotés d'une existence propre » (tiré d'un dossier GrosPixels). Populous créera à lui-seul un sous-genre du jeu de gestion, le "God Game" ; pas pour Dieu, mais pour la distance forcée qu'on y impose.

Syndicate (1993)

Alors forcément, le monde du jeu vidéo se pisse dessus... On se dit : "Voilà la richesse et la foule de possibilités qu'il peut avoir avec UN moyen d'agir sur le jeu ; qu'est-ce que ca va donner avec plusieurs ?" (oui, c'est lyrisme)

Faire des civils une armée docile épousant votre cause...

Jouer entre les différentes hauteurs, moyens de transports, etc.

Surtout, le jeu est passé du chiffre 1 au chiffre 4 : vous maniez quatre personnages différents. Là encore, à première, vue on se dit : c'est peu, c'est pauvre (parce qu'on est des poètes nous, on fait rimer les consonnes, il y a d'ailleurs sûrement un mot pour ça, mais on peut pas tout savoir, on est déjà poètes).

Syndicate est un jeu de gestion déguisé en jeu d'infiltration. L'issue des missions tient pararadoxalement beaucoup aux choix que vous aurez fait auparavant : en effet, votre personnage peut recevoir, moyennant monnaie (poèèèèètes), de nouvelles jambes, bras, yeux, thorax... Bref, tout un corps boosté, amélioré, spécialisé, qui va modifier selon vos choix la façon dont il va réagir à l'environnement urbain.

La ville devient de ce fait extrêmement interactive, là encore en faisant intervenir un minimum d'éléments : civils, policiers et ennemis (d'autres syndicats du crime), de rares armes et vos améliorations corporelles, une architecture verticale et des transports en commun... et c'est tout.

Mais parce que tissés avec génie, ces éléments simplistes rendent le jeu ultra-riche et complexe : la mission consiste moins à tirer dans tous les sens (seulement quatre personnages, souvenez vous, il n'y a donc aucun droit à l'erreur), mais d'en envoyer un surveiller ici, l'autre créer un mouvement de panique là, pendant que le troisième braque une ambulance pour récupérer un moyen de transport... bref, de créer une sorte de toile d'araignée tactique extrêmement précise sur l'ensemble de la ville pour arriver à ses fins. Ce principe, déjà virtuose quand l'objectif est très épuré (assassiner une personnalité bien gardée) se transforme en joyeux opéra quand les missions se spécialisent (l'assaut d'une prison pour permettre l'évasion d'un détenu important, point d'orgue du jeu).

Le jeu est aussi révélateur d'une tendance qui chez Molyneux va aller crescendo : celle d'un cynisme très ludique qui, au contraire d'un Will Wright que ça déprime visiblement, y trouve une source de joie et d'humour noir sans fin. Syndicate, au-delà de vous faire jouer le méchant, vous amènera par exemple à taxer la population que vous avez libérée (alors que vous ne faites que remplacer la mafia déjà présente) avant qu'elle ne se rende compte de la situation et se révolte ; vos héros eux-mêmes sont des quidams enlevés dans la rue à qui on a fait subir un gentil lavage de cerveau, et dont le corps est utilisé comme ustensile. Bref, la grenouille est déjà quelque peu taquine...

De l'art de vomir partout

C'est ce chemin grinçant qui va caractériser la deuxième partie de sa carrière de Molyneux. Car en réalité, celui-ci n'a que créé le concept de Syndicate : durant ces années, il est surtout occupé à créer SON idée du jeu de gestion confronté à des environnements concrets et connus. Le modèle qui en résultera avec Theme Park, gestion d'un parc d'attraction, est tellement abouti qu'il servira de base à des déclinaisons par dizaines, chez Bullfrog comme ailleurs (c'est encore le cas pour les jeux de gestion récents, voir toute la série des "Tycoon"). L'un de ces dérivés, sortant de la masse, fait figure d'aboutissement glorieux : c'est Theme Hospital.

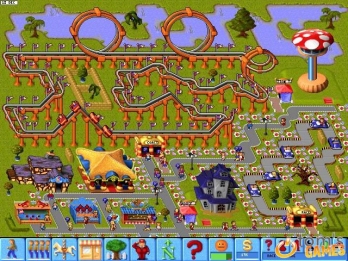

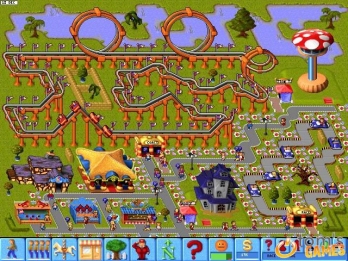

Theme Park (1994)

Theme Park (1994)

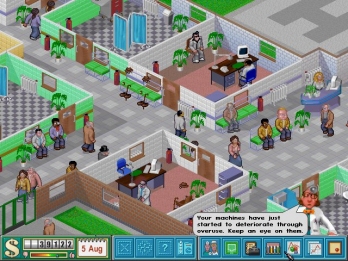

Theme Hospital (1997)

Theme Hospital (1997)

Pour comprendre le fonctionnement de Theme Park, il suffit de se pencher sur l'un des multiples moyens d'utiliser le visiteur comme un pantin : augmenter la quantité de sel dans les frites pour assoiffer les enfants qui iront réclamer des sodas (dont vous aurez pris soin d'augmenter les prix) trois stands plus loin... Encore une fois, rien n'est directement contrôlé, et c'est en modifiant le contexte, l'environnement, que vous étendez votre emprise sur les évènements.

Theme Park (1994)

Theme Park (1994)

Theme Hospital (1997)

Theme Hospital (1997) Pour comprendre le fonctionnement de Theme Park, il suffit de se pencher sur l'un des multiples moyens d'utiliser le visiteur comme un pantin : augmenter la quantité de sel dans les frites pour assoiffer les enfants qui iront réclamer des sodas (dont vous aurez pris soin d'augmenter les prix) trois stands plus loin... Encore une fois, rien n'est directement contrôlé, et c'est en modifiant le contexte, l'environnement, que vous étendez votre emprise sur les évènements.

Un exemple de situation panique, entre négociations syndicales, crises de vomissement contagieuses, attractions qui déconnent, files d'attente qui s'allongent...

Evidemment, c'est impossible. Theme Park prend un plaisir évident à créer le chaos total, à bombarder le joueur de statistiques en série qui, sous l'aspect d'une aide, l'amènent à pousser encore d'autres leviers, à enivrer d'avantage la machine infernale.

Molyneux, surtout, exclut toute approche visant à réaliser par le biais de son jeu les fantasmes de reconstitution façon maison de poupée : contrairement à d'autres titres concurrents plus tardifs (Roller Coaster Tycoon, qui se résume finalement à un gros éditeur de montagnes russes), son Theme Park calme les ardeurs. Le parc y est une étendue plate et sinistre, la plupart des attractions sont nulles, les hommes costumés pathétiques, les ouvriers paresseux, les enfants sales et jamais contents... Ainsi, le jeu consiste plus à constamment s'extraire d'une situation catastrophe, à réussir à faire assez illusion pour garder la clientèle, qu'à réellement créer le parc de ses rêves ; de manière si absurde en fait que les rares bonnes attractions ou décorations, obtenables à un stade avancé, constituent en somme le véritable objectif du jeu (là où on attendrait qu'elles soient, par séduction, la façon d'amener le joueur vers des outils de gestion plus terre à terre).

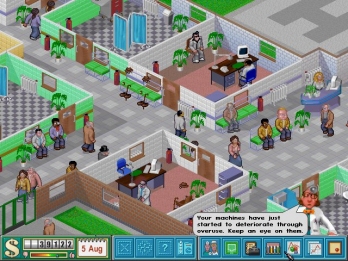

Une journée normale dans les couloirs de l'hôpital...

De cette mise à plat ressort très vite tout ce qui fait le cœur des jeux, c'est à dire ce qui n'a rien à voir avec la nature de l'établissement lui-même. Theme Hospital, sans doute plus clair et abouti sur la question, plus joyeux et assumé aussi, pousse à s'occuper de choses aussi délicieusement triviales que la température et l'emplacement des radiateurs de l'hôpital (il y a une carte, s'il vous plaît), de la chasse aux rats courant entre deux murs, de la recherche des patients trop malades qu'il faut virer avant qu'ils ne trépassent, de l'achat de multiples distributeurs de boissons, du ménage éclair qu'on fait dans les couloirs qu'emprunte un maire en visite...

Toujours, partout, en conclusion, finalité impudiquement mise en avant, une petite note nous rappelle les conséquence que notre décision a sur le budget ou la réputation des lieux. Annonçant la future obsession de Molyneux pour la question du mal et de ses possibilités, les jeux Bullfrog de cette période, vision ludique et horrifique du capitalisme, jouent ainsi à titiller le plaisir coupable qu'a le joueur à considérer les humains peuplant les lieux comme d'exclusives machines à fric. Le tout enrobé, dans Theme Hospital, de cette désinvolture délicieuse et insolente, jusqu'à la voix de la standardiste blasée qui n'a rien d'autre à faire, lorsque vous utilisez un code secret, que d'annoncer dans son microphone à tout le bâtiment que "le directeur de l'hôpital triche" alors que la moitié des patients sont entrain de crever.

Why Can't We Live Togetheeeer

Ce sont des années charnières pour Bullfrog, racheté par le géant Electronic Arts et contraint de faire les jeux à la chaîne (Theme Hospital est l'un de ceux-là). Molyneux, perdu au milieu d'une boîte qui compte à présent près de 100 salariés, en souffre beaucoup : il prépare sa démission, mais veut avant cela (et doit, par contrat) terminer un projet sur lequel il s'est concentré presqu'exclusivement ces dernières années, Dungeon Keeper.

Dungeon Keeper 2 (1999)

Evolution logique, le premier Dungeon Keeper, sorti en 1997, ne s'embarrasse plus de sous-entendus et vous place officiellement dans la peau du mal en personne : vous êtes un gardien de donjon souterrain, pressé de réduire à néant et cendres une série de petites bourgades heureuses et paisibles aux enfants rieurs. Profond sous terre, vous établissez donc votre donjon en creusant les salles à même le sol (c'est la grande idée de gameplay du jeu, puisque trop creuser risque de transformer vos défenses en gruyère), amenant des créatures maléfiques et variées à venir s'y installer.

Dungeon Keeper 2 (1999)

Le début d'une partie dans le 1er épisode...

Dungeon Keeper possède donc un système de jeu très étrange, étonnamment cohérent au vu de sa conception, malgré des signes de finalisation en urgence qui ne trompent pas (notamment son célèbre menu à 280 boutons).

Mais c'est surtout l'atmosphère qui a changé... Certes, plus que jamais, l'argent est exhibé et adulé, le joueur peut directement foutre des baffes à ses sujets, les constructions comptent salles de torture ou de sacrifices ; pourtant, paradoxalement, le cynisme froid a disparu au profit d'un humour noir plus franc. Ce jeu constamment dans l'obscurité, utérin, blotti entre les murs chauds et protecteurs, où le but principal est de protéger le cœur même du foyer, fait partager au joueur une étonnante joie de vivre ensemble. C'est même l'objectif premier, au delà de combats expédiés contre le chevalier blond du coin, joyeusement foutoirs et faciles : parvenir à faire vivre ensemble tout ce petit monde démoniaque dans l'harmonie, aussi tordue soit-elle. Placer la bibliothèque loin de la salle de combat bruyante qui gêne les mages, ne pas faire dormir dans la même pièce les araignées et les mouches qui veulent s'entretuer, ouvrir à ces dernières des passages vers les rivières souterraines pour qu'elles puissent librement visiter les lieux...

... et la même chose dans le second opus : trouvez les 7 erreurs.

Les concepteurs d'Electronic Arts se retrouvent donc soudain seuls, avec pour mission de réaliser le deuxième opus attendu de pied ferme par les joueurs du monde entier, alors même que son créateur s'est fait la malle. Les suites n'ont jamais été le point fort de Bullfrog, certes, mais alors à ce point... Prudemment, les employés d'Electronic Arts prennent en effet la décision de ne toucher à RIEN. L'interface est tout de même simplifiée, et les graphismes profitent évidemment des avancées technologiques advenues en deux ans - mais l'apport esthétique principal (c'est à dire l'utilisation de la lumière qui rend le donjon très vivant, organique) tient à ce qu'avait déjà posé Molyneux dans le premier opus. Le tout se montre globalement plus ludique et plus festif : c'est un jeu de noël, coloré et plein de sons, où les maîtresses noires sado-maso profitent discrètement d'une salle de torture vide pour aller se donner du plaisir... Bref, une suite très semblable, sans doute plus légère et pétillante, à laquelle certains préfèrent cependant encore la chaleur moins évidente, l'ambiguïté et les absurdes 280 boutons de l'original.

Startopia (2001)

Startopia (2001) Ce jeu-synthèse, Startopia, prolonge cette idée du "vivre ensemble" tout en revenant au fondamentaux de feu Bullfrog : limiter les moyens d'interagir sur le jeu tout en poussant au maximum leur complémentarité.

Petite visite d'une station sur ses trois étages...

Startopia fonctionne en fait comme un jeu de gestion à l'ancienne : il ne s'adapte pas au joueur, mais demande au contraire à ce dernier d'en faire l'apprentissage. Chaque espèce a un caractère et surtout un rôle qu'il faut apprendre à lier au reste de la communauté. Telle race alien va gérer tout ce qui a trait à la sécurité mais risque de déchaîner son agressivité sur les visiteurs s'il n'y a personne à arrêter ; tels autres, minces et encapés, essayent d'amener à leur religion les visiteurs en manque de spiritualité, créant des repentis qui rapportent gros, mais risquent aussi de convertir tout votre staff ; telle race, aux airs hippies, ira cultiver le terrain du dernier étage, fournissant (en nourriture, médicaments, matières premières, "contrebande", etc.) tous les services de votre station, mais ne pourra pas faire pousser n'importe quel type de plante sur n'importe quel type de sol...

Gérer chacune de ces espèces seule est déjà presque un jeu gestion en soi. Il ne reste du coup plus qu'à faire le calcul : 8 espèces d'aliens (et leurs métiers) x 3 étages aux rôles opposés = 24 effets différents à chaque décision prise... effets qu'il faudra cependant deviner. Le jeu a en effet été vendu quasiment sans manuel, et encore aujourd'hui, régulièrement, les fans découvrent des effets du jeu qu'ils ne soupçonnaient pas, répandant la nouvelles sur les forums spécialisés. Telle œuvre d'art venue de la planète ouvrière agace les aliens aristocrates occupant l'hôtel de luxe devant lequel on l'a installée ; ces pots de fleurs vides peuvent recueillir les palmiers qui poussent au troisième ; il suffit de poser un cadavre dans la machine de recherche du labo pour recevoir un résultat de son autopsie...

Pensez à construire des bordels pour que vos alien-scientifiques nolife continuent à bosser.

Le meilleur reste cependant la façon dont cet arbre des possibles impressionnant a été pris en charge par l'équipe. A absolument tous les niveaux, le jeu tente une approche nouvelle et osée : l'interface toute à la souris complexe et fluide, les échanges et transformations permis par l'instauration de l'unique ressource qu'est l'énergie, ou encore cette formidable idée de la station spatiale en beignet qui, rendant logiquement impossible la vision de ce qui se passe quatre segments plus loin, évite tout brouillard artificiel, ralentissement ou limitation graphique (le jeu, à l'époque, tournait sans problème sur presque n'importe quel ordinateur...). A quelques petits ratés près (le contrôle des combats, encore une fois), l'expérimentation et le culot de Startopia s'avèrent grandioses, et continuent aujourd'hui d'en faire la dernière référence en terme de jeu de gestion "pur" (classique, aux limites nettes) ; jeu de gestion qui, comme quelques autres genres vidéoludiques, quitte assez brutalement son âge d'or au tournant du millénaire.

C'est mon choix

Retour en 1997... Le patron vient de finir Dungeon Keeper en catastrophe, quitte Bullfrog, et emporte avec lui ses meilleurs éléments. Molyneux année zéro : retour à la case départ avec une entreprise d'une petite vingtaine de personnes, un jeu développé à la fois, et aucune contrainte de temps. Ca paraît totalement invraisemblable, mais sa nouvelle société "Lionhead", durant quatre ans, ne fera QUE ça : développer le prochain Molyneux. Evidemment, cet unique projet attire de ce fait tous les regards, d'autant que c'est l'une des premières fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'un concepteur (un "game designer", l'équivalent d'un réalisateur) a une telle liberté de travail (touchant des royalties sur bien des jeux, Molyneux n'a en effet pas à se soucier pour l'instant de l'aspect financier de la chose)...

Black & White (2001)

Black & White (2001)

Plus de 10 ans après Populous, ce jeu privilégié qu'est Black & White revient se confronter au fantasme du jeu de gestion "ultime" : le simulateur de Dieu. La comparaison avec le premier grand succès de Bullfrog s'arrête là, puisque la volonté affichée et proclamée d'un Molyneux comme toujours très modeste est justement de relancer les dés, de redéfinir la façon de jouer - rien que ça. On peut se faire une idée de l'ampleur jusqu'au-boutiste du projet en sachant que Lionhead, durant quelques mois, a sérieusement considéré l'option d'une opération marketing risquée et provocatrice : permettre à l'acheteur de choisir entre un boîtier noir, soit le jeu vendu à bas prix, et un boîtier blanc, c'est à dire le même jeu vendu plus cher, mais dont une majeure partie des bénéfices va à une association humanitaire...

Black & White (2001)

Black & White (2001)

L'environnement du jeu est au diapason. Le temple d'un Dieu bon irradie...

... celui d'un Dieu méchant va se cornir, le ciel alentours rougir, etc.

Concrètement, le jeu vous amène sur une île vaste mais relativement peu peuplée, où les habitants ont construit un temple. Vous n'avez aucune emprise sur eux : ils croient en vous ou pas, et ont de toute façon leurs tâches à accomplir. Le désintérêt premier des habitants pour votre présence est la première "claque" du jeu : vous pourriez tout aussi bien ne pas exister. A vous ensuite, comme un enfant en manque d'attention, de vous rendre aimé ou craint, en tout cas légitime et centre des préoccupations, et d'utiliser cette croyance pour faire prospérer votre peuple. Le degré de vénération/effroi conditionnant votre champ d'action sur l'île, tout joueur a intérêt à faire grandir la foi de son peuple : le jeu n'y oblige pas, mais aller se faire vénérer par tous les villages du coin devient rapidement obsessionnel.

Très vite, la question se pose : où est le "jeu" ? Certes, vous pouvez faire tout ce que pourrait se permettre un Dieu : prendre un habitant et le lancer par-delà la montagne, arracher et replanter n'importe quel arbre, faire débouler les roches depuis les sommets, faire des miracles (de pluie, de guérison...), s'amuser à tapoter sur la surface de la mer pour faire fuir les poissons... Cependant, au-delà de l'absence déroutante d'objectifs, vous n'avez surtout aucun pouvoir sur ce que voudront bien faire vos habitants : vous restez pour eux une idée vague qui se manifeste et qui concrètement ne décide de rien... Ce principe en a gêné plus d'un. A l'époque, la revue critique Joystick ne trouve, faute de mieux, pas d'autre définition au jeu que celui de "bac à sable géant" ; et il est vrai que les quelques petits éléments évoquant le jeu de stratégie (pousser un villageois croyant à procréer ou à travailler, quelques mini-missions courtes sans aucune incidence réelle) semblent vraiment n'être présents que pour la forme, par peur de présenter le jeu et son concept complètement nus. Au final, il apparaît assez évident que c'est au joueur de fixer ses propres règles, de faire du jeu disponible ce dont il a envie : cette absence de frontières, ce flottement étrange, reste encore aujourd'hui tout à fait déconcertant.

Quelques petits exemples de l'éventail de possibilités sadiques...

La deuxième chose, c'est votre créature. Animal géant dont vos croyants reprennent le totem, elle est votre lien concret avec les habitants. Impossible de lui dire quoi faire, ni de choisir son aspect façon éditeur de Sim : elle est juste là, déambulant sur l'île, curieuse comme un enfant un peu dangereux. A vous de l'éduquer patiemment selon vos désirs, en la caressant où en lui donnant des gifles, en la poussant à vous regarder au travail... Vous pourrez ainsi l'amener à être bienveillante, à ne pas manger d'humains, à faire des miracles de pluie sur les cultures ; ou alors à noyer les enfants, à détruire les constructions, à faire régner la terreur. Elle reste indépendante (il est d'ailleurs possible, en se débrouillant bien, d'être un Dieu maléfique et d'avoir une créature inoffensive, ou vice-versa), mais garde toute de même généralement les traces de votre éducation.

De même, selon ce qu'elle apprend de vous, votre créature évolue !

On peut reprocher beaucoup de défauts au jeu de Molyneux, jusqu'à l'idée qu'il n'en est pas vraiment un, mais avant comme après Black & White, je n'ai plus jamais vu ailleurs un ordinateur piquer une crise de jalousie parce que je ne passais pas assez de temps à jouer avec lui...

Fable (2004)

Passons néanmoins d'abord rapidement sur les jeux qui, entre la sortie des deux Fable, ont constitué une sorte de réaction épidermique à ce qu'avait été Black & White. En tout premier lieu, sa suite : Black & White 2 (2005) qui, en répondant aux attentes exprimées par la majorité, va ramener au sein du jeu tout ce qui y avait justement été balayé pour en façonner l'identité. Ces ajouts concernent en fait, grosso-modo, tout ce qui tiendrait au jeu de stratégie : création d'armées (associées au choix d'un Dieu sombre) et/ou création bien plus poussées de villes (associées au choix d'un Dieu bon) ; sachant que les deux, pas assumées et poussées jusqu'au bout, ne sont de toute façon pas à la hauteur de ce que proposeraient des jeux plus spécialisés. L'épure de l'interface a aussi disparu... Bref, même si de nombreux détails délicieux s'ajoutent évidemment au pot commun (les têtes embrochées sur des piques, plantées au milieu des rues de la cité d'un Dieu mauvais, grandiose...), l'ensemble mène tout de même à un jeu un peu hybride, un Age of Empires ou un Settlers avec une créature géante qu'on aurait comme posé au milieu sans trop de raisons.

The Movies (2005)

The Movies (2005)

Durant toutes ces années de développement (de 2001 à 2008), le projet majeur reste Fable.

Car cette fois-ci, c'est sûr, Molyneux a trouvé LA solution : l'utilisation du RPG. Le RPG (dont l'un des plus célèbres représentant est la série des Final Fantasy), c'est un genre qui est simplement la transcription vidéoludique du jeu de rôle sur table (ou grandeur nature) : aventure souvent liée à l'héroïc-fantasy, extrêmement scénarisée, où la gestion de l'équipement et des compétences prend une part primordiale, notamment dans les combats.

Un des nombreux artworks qui ont fait le teasing du premier opus...

Comme souvent enthousiasmé dans la phase de développement, convaincu de tenir ENFIN le concept de son "grand jeu" mettant réellement en lumière ce balancement entre bien et mal, Molyneux fait annonce sur annonce, créant tout bêtement le jeu le plus attendu de la décennie : sont prévus au programme une carte à parcourir aussi vaste que l'Angleterre, un monde totalement réactif à vos actions, le fait de voir grandir son héros en temps réel, un sens du détail poussé jusqu'à une végétation évolutive au long des années... Problème, au-delà de l'emballement habituel : l'équipe Lionhead ne comprend toujours qu'un petit effectif (30 personnes tout au plus), et c'est la première fois que Molyneux programme pour une console (la Xbox, avec qui il a un contrat d'exclusivité ; il faut en effet savoir qu'il est beaucoup plus compliqué et restrictif de concevoir un jeu sur console que sur ordinateur). Résultat, à la sortie, la plupart des promesses n'ont simplement pas été tenues. Or, cette fois-ci, c'est un public de consoles (et non de fans) qui découvre le jeu tant annoncé : Molyneux n'est pour eux qu'un nom comme un autre, et le jeu va subir un lynchage tel que son concepteur ira présenter ses excuses sur le site internet de la société. A écouter la tempête d'alors, Fable est une sous-merde pondue par Lucifer (le bien, le mal, Peter doit être content...) - un commentaire fleuri de l'époque, sur Gamekult, résume l'atmosphère générale : "Le fait que le jeu soit novateur n'excuse pas qu'il soit chiant".

Concrètement, que vaut le jeu ? N'y ayant quasiment pas joué, je laisse la parole à Sylvain qui en a quelque peu tâté :

Bon, le peu que j'ai joué à Fable ne me permet pas de donner un avis définitif, mais le jeu me laisse une certaine déception à la hauteur de l'ambition du projet. Molyneux et son équipe n'ont sans doute pas encore pris toute la mesure du changement de genre qu'ils ont effectué. Passer du jeu de stratégie/gestion au jeu-de-rôle, c'est faire un saut assez hasardeux (même si Black & White fait office de jeu-tampon). Jusqu'ici, dans les jeux précédents, la place réservée au joueur lui conférait une certaine distance avec les différents éléments qu'on lui présentait, ce qui donnait aux caricatures et aux aspects moraux une certaine abstraction, une valeur de codes à partir desquels le joueur pouvait interagir avec le jeu. En prenant pour base le jeu de rôle/action, la forte identification qui ne manque pas de rapprocher le joueur et son personnage efface cette dimension abstraite, et charge l'ensemble des choix qu'il est amené à effectuer d'un moralisme douteux. C'est pourtant, il me semble, l'inverse de ce qui était recherché jusqu'à présent dans les jeux du studio. Espérons que la suite, Fable II, recrée cette distance nécessaire entre joueur et personnage. L'impression de bouffonnerie qui s'en dégage semble plutôt de bon augure.

Il en fait très difficile de parler de Fable (2004) et de Fable 2 (2008) séparément, tant les deux épisodes semblent être les simples composantes d'un même work in progress (le 3è opus est en chantier...) cherchant un moyen d'aboutir à ce satané jeu ultime ; comme si Molyneux, finalement, était à présent sûr d'avoir trouvé la bonne voie, et cherchait avec entêtement à manier le concept jusqu'à trouver un moyen d'en faire le chef-d’œuvre souhaité.

L'impression de vie et de liberté constante, ici dans un village qui vous fuit (Fable II)

Au delà d'autres problèmes pénibles (temps de chargement buté entre chaque décor, bugs multiples...), le jeu a cependant pour arme sa personnalité, que ce soit dans le fourmillement de vie ambiant, l'inhabituel potentiel contemplatif, ou encore simplement le foisonnement des interactions, aussi futiles soient-elles d'un point de vue du gameplay : "En se battant nu, par exemple, on s'expose d'autant plus au risque d'avoir des cicatrices, parfois à vie, (...) localisées en fonction de l'endroit où un coup puissant a pu vous blesser. De même, toujours en se baladant tel un naturiste, le soleil finira par teinter votre peau. A l'inverse, évoluez uniquement la nuit (en dormant dès que le jour se lève) et vous deviendrez d'une pâleur sépulcrale." (test Gamekult). Tout le défi du second opus a donc consisté à faire de ces multiples effets de vos actes une cause de changements profonds dans l'expérience de jeu, comme un retour du gameplay au scénario : l'influence sur votre propre environnement, qui passe du glorieux âge prospère aux sombres ruines selon vos actions passés (et ce pas forcément dans une logique de cause-conséquence directe), est l'apport le plus important de Fable 2.

L'imagerie de conte à portée de main dans un combat presque dansé... (Fable II)

"Molyneux sait nous flatter, c'est certain, par (...) un système de jeu qui récompense sans cesse le joueur" écrivait un internaute (toujours sur Gamekult). Et si le parfait Fable, loin d'être ce pseudo-RPG optimisé, était ce jeu qui parviendrait le mieux à nous donner l'impression de vivre le livre d'images, de provoquer les évènements alors qu'il n'en est rien ? De nous ramener à l'essence du plaisir et de l'envie de premier degré qui constituent les fondations profondes, enfantines, du jeu de rôle ? De tout simplement atteindre la parfaite immersion émotionnelle PAR les mécaniques du jeu vidéo ? On laissera un bout d'article de Libération conclure sur un détail qui va en ce sens :

"Un chien. C’est peut-être sous la forme de chien que l’un des plus beaux jeux vidéo de l’année 2008, Fable II, passera à la postérité. Ce n’est qu’un chien ordinaire, avec une bonne tête de bâtard. Il ne dispose d’aucun superpouvoir, ne parle même pas. Il court après les balles et il est fidèle au héros, avec lequel le joueur se confond. C’est un chien banal mais il dit énormément de choses de son créateur (...). Ce qui est fondamental et nouveau avec ce chien, c’est qu’il n’a pas réellement d’autre d’importance dans le jeu que d’être un bon compagnon. Il est là et c’est tout. Mais c’est cela qui fait tout le style, la fraîcheur et la tendresse de Fable II"

On est loin du jeu de gestion, me direz-vous (même si l'on peut retrouver, dans la façon de "gérer" son personnages pour aboutir à des réactions en chaînes sur lesquelles on a pas emprise, un système de jeu semblable à ce que Bullfrog a toujours chéri). Il est de toute façon évident que Peter Molyneux n'est pas du tout arrivé à la fin de ses recherches, notamment sur les questions de bien et de mal qu'il semble avoir du mal à réellement prendre en main - la chose étant pour l'instant, dans les Fable, aussi manichéenne et superficielle que des relations entre Sims. Son prochain projet, qui tourne autour d'une véritable intelligence artificielle avec qu'il va falloir converser, pourrait bien être la clé qui lui permette de traiter, par contournement (voire sans le faire exprès) du problème de façon plus directe.

Voilàààààààààààààààà !!!! Tu vas voir que ça a dégoûté tout le monde des jeux Molyneux en fait, ce truc.

L'équipe Lionhead à la fin du dévellopement de Fable II : la société est presque revenue aux effectifs de la fin de l'ère Bullfrog...

Allez, le mois prochain, on parle d'une petite saga...

Mais dites, y a vraiment quelqu'un qui a lu jusque là ?

Mais dites, y a vraiment quelqu'un qui a lu jusque là ?